Temps de Lecture: 16 minute

Nous revenons sur une interview avec l’activiste visuel avant leur première grande enquête en Allemagne qui s’ouvre à Gropius Bau

Tout dans l’art de Zanele Muholi est politique. L’esthétique – les couleurs, la composition, la lumière – est politique. Les individus représentés, élevés et enveloppés dans ces esthétiques, sont également politiques. Être politique n’a peut-être pas été ce que Muholi, leurs photographies et leurs sujets ont choisi, mais la discrimination historique et contemporaine, qui les a écrites et continue de les inscrire dans l’histoire, les a rendues ainsi, les obligeant à récupérer leur récit auprès de ceux qui l’ont coopté et nié. En créant une histoire visuelle de la communauté LGBTQIA + noire à travers leur travail, Muholi, et les individus qu’ils photographient, repoussent cette répression, se taillant un espace pour eux-mêmes et leur communauté plus large dans la culture visuelle et au-delà.

”Je me considère d’abord et avant tout comme un activiste visuel parce que mon travail a un agenda politique », écrit Muholi, l’activiste visuel noir, Queer et non binaire, qui prend les pronoms eux, eux et leurs. “Ce qui est important pour moi, c’est la façon dont mon travail interpelle et contribue à la société et à la place des personnes LGBTQIA + noires en son sein”, poursuivent-ils, répondant par e-mail en pleine pandémie de Covid-19. Avant l’entrée en vigueur de la réglementation sur le verrouillage, Muholi devait ouvrir une exposition personnelle et la première enquête britannique à mi-carrière à la Tate Modern, à Londres. Cela a été reporté avant de finalement aller de l’avant plus tôt cette année, et maintenant il rouvre au Gropius Bau à Berlin comme première grande enquête de l’artiste en Allemagne. L’exposition couvre le travail de l’ensemble de l’œuvre du photographe – en son centre, elle déballe ce que signifie être un activiste visuel et le contexte social et politique répressif d’où cette position et leur pratique ont émergé.

Né en 1972 dans le township d’Umlazi, Muholi a grandi au plus fort de l’apartheid — un système de ségrégation raciale en Afrique du Sud, officiellement mis en œuvre par le régime de la minorité blanche en 1948. Le gouvernement a justifié l’apartheid comme un moyen de maintenir la paix et la stabilité. En réalité, il représentait la poursuite de la colonisation du pays par les puissances hollandaises et britanniques au début du XVIIe siècle, et la discrimination et la répression subséquentes de la population noire. Le gouvernement a appliqué d’innombrables politiques et lois ségrégationnistes à motivation raciale pour réprimer les communautés noires, telles que la création de Bantoustans – 10 territoires où la majorité de la population noire a été déplacée et séparée selon un groupe ethnique attribué par l’État. Il y avait aussi des lois votées, qui obligeaient les Noirs à présenter des documents d’identité détaillant à la fois la race et le sexe lorsqu’ils se déplaçaient en dehors de leur zone désignée. Travailleuse domestique noire, au service d’une famille blanche en zone urbaine depuis plus de 40 ans, la mère de Muholi était soumise à cette législation, qui fracturait des familles comme celle de Muholi, qui ne pouvaient plus se déplacer librement ensemble.

En 1994, les troubles internes et les pressions extérieures de la communauté internationale ont abouti à la formation d’une nouvelle constitution et à l’élection d’un gouvernement de coalition bi-raciale, avec Nelson Mandela à la présidence. Cela marqua la fin officielle de l’apartheid. Le gouvernement a commencé à s’attaquer aux séquelles sociales et économiques de l’apartheid : pauvreté, inégalités, éducation et infrastructures. Même la sphère de la sexualité était soumise à la contrainte de contrôle du gouvernement à l’époque de l’apartheid, à la fois en ce qui concerne la race et l’orientation sexuelle. La Loi sur la moralité de 1957, par exemple, criminalisait les relations interraciales et l’homosexualité. En 1996, cependant, la constitution post-apartheid est devenue la première au monde à interdire la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Une décennie plus tard, l’Afrique du Sud est devenue le cinquième pays au monde à légaliser le mariage homosexuel.

« J’ai pris la caméra parce qu’il n’y avait pas d’images de nous qui me parlaient au moment où j’en avais le plus besoin. Je devais produire un récit visuel positif de ma communauté et créer un nouveau dialogue avec les images ”

Malgré des changements radicaux et progressistes au niveau législatif, la discrimination à l’égard des Noirs et de la communauté LGBTQIA +, en particulier de ses membres noirs lesbiennes, trans et intersexes, s’est poursuivie dans tout le pays avec un fossé important entre l’engagement de la loi et la réalité vécue. Le harcèlement, l’agression et la violence souvent mortelle contre la communauté LGBTQIA+ restent répandus; le « viol correctif », un crime haineux horrible dans lequel la victime est violée sur la base de son sexe ou de son orientation sexuelle perçue, est omniprésent.

La lutte contre le racisme systématique et la discrimination à l’encontre de la communauté LGBTQIA+ partage un passé compliqué, qui s’étend jusqu’au présent. Des groupes d’activistes LGBTQ ont commencé à se former pendant l’apartheid, mais la déconnexion entre les tensions raciales et la discrimination sexuelle a brisé les luttes simultanées pour les droits des Noirs et des LGBTQIA +. Ce n’est que dans les années 1980 que des organisations militantes lesbiennes et gays multiraciales ont émergé. Aujourd’hui, l’impact durable de l’apartheid, tant sur le plan économique que social, et la discrimination sexuelle continue, continuent d’avoir un impact sur la vie des Sud-Africains noirs LGBTQIA + en particulier. En fin de compte, “l’héritage de la ségrégation raciale continue de porter sa marque sur les réalités vécues des personnes LGBTQI”, lit-on dans un rapport de 2015 sur les conditions des personnes LGBTI en Afrique du Sud, publié par le Fondation Lesbienne Astraea pour la Justice.

Muholi a étudié le cours de photographie avancée au Market Photo Workshop à Newton, Johannesburg en 2003, suivi d’une maîtrise en Médias documentaires à l’Université Ryerson, Toronto, en 2009. Quand ils ont commencé à prendre des photos, il y avait un manque criant de connaissances, y compris de représentations visuelles, de la communauté LGBTQIA + et en particulier de ses membres noirs en Afrique du Sud. Mais Muholi n’était pas intéressé à attendre de devenir le sujet de quelqu’un d’autre, peu importe à quel point leur travail et leurs tentatives de représentation étaient bien intentionnés. Au lieu de cela, ils ont travaillé, et continuent de travailler, pour récupérer, écrire et réécrire l’histoire troublée et refoulée de leur communauté, pour laquelle Muholi est devenu un activiste, un archiviste et un témoin. ”Le travail de Muholi est entré dans un vide de représentation lorsqu’il s’agissait de présenter des images positives de la vie queer noire en Afrique du Sud », explique Sarah Allen, ancienne conservatrice adjointe de l’Art International et co-commissaire de l’exposition à la Tate Modern, aux côtés du Dr Yasufumi Nakamori, conservateur principal de l’Art International (Photographie). » Muholi répond au manque de preuves visuelles de leur vie et de leur réalité dans l’Afrique du Sud post-apartheid. Ils créent une archive et écrivent eux-mêmes cette histoire.”

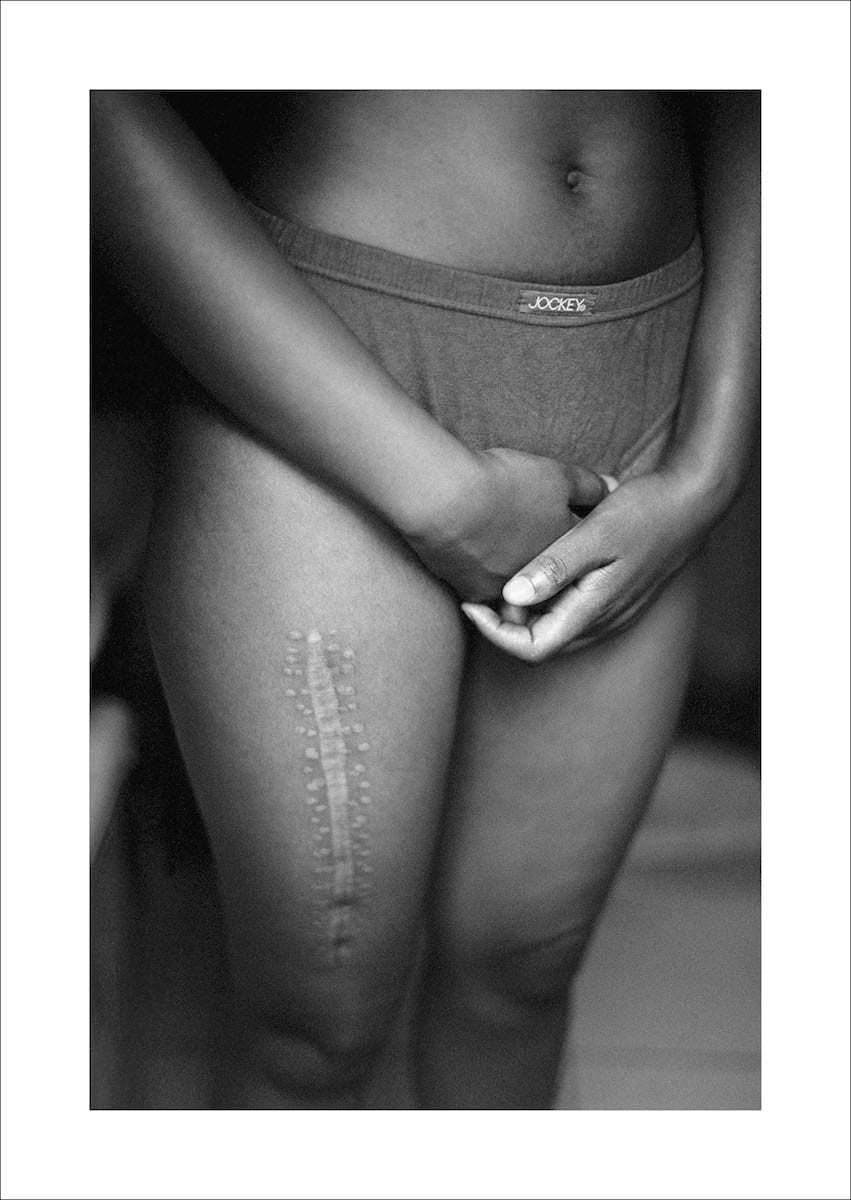

Des dichotomies traversent l’histoire visuelle de Muholi : des tensions qui reflètent le passé et le présent difficiles de la communauté LGBTQIA+, en Afrique du Sud et au-delà. Ces dichotomies – entre l’individuel et le collectif, la célébration et le deuil, la joie et la douleur, le pouvoir et la vulnérabilité – apparaissent à des degrés divers et sous différentes incarnations au fil de leurs nombreux projets. Dans Seulement la moitié de l’image (2002-2006), qui a été acclamé par la critique lors de sa première exposition personnelle Sexualité visuelle: Seulement la moitié de l’image, à la Galerie d’art de Johannesburg en 2004, l’artiste présente des images anonymes de survivants de viols et de crimes haineux. L’amour et l’intimité côtoient le traumatisme ; la beauté et la souffrance coexistent. Le sang menstruel coule à travers une serviette hygiénique, une femme noire s’attache à un gode blanc enveloppé d’un préservatif, des silhouettes floues révèlent un couple qui fait l’amour, des cicatrices et des coupures mutilent la peau nue. ”La série porte davantage sur l’intimité, la vie privée et la politique corporelle au sein de notre communauté, plutôt que sur des individus spécifiques », écrit Muholi. Les images dégagent à la fois sensualité et douleur. Les représentations de Muholi sont des fenêtres viscérales et non censurées sur le plaisir, l’intimité et la souffrance vécus par leur communauté. La série travaille également à briser l’ignorance envers les lesbiennes au sein de la communauté africaine noire et au-delà: l’abondance de sang menstruel, par exemple, remet en question la perception erronée largement répandue selon laquelle les femmes butch n’ont pas leurs règles.

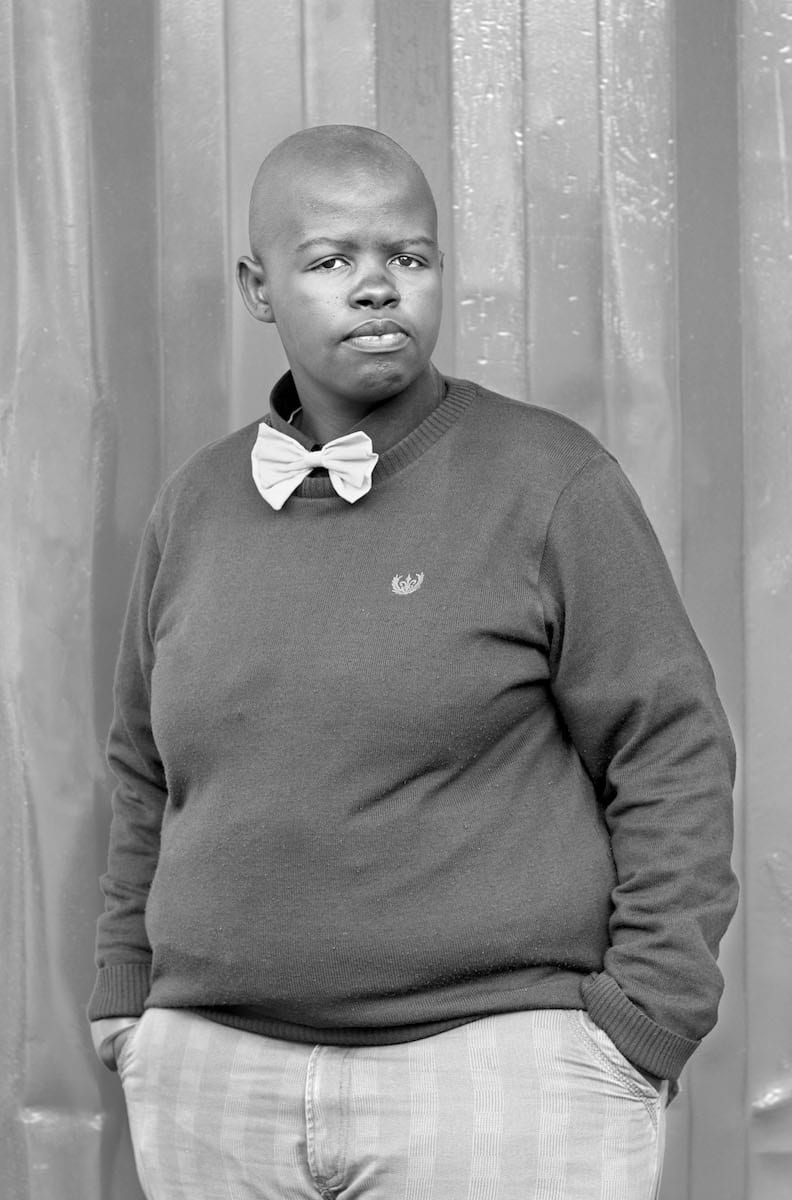

Dans le projet en cours Visages et Phases (commencé en 2006), qui est venu ensuite, l’identité et l’individualité sont centrales. Les participants regardent directement la caméra; ils tiennent notre regard. Muholi a dédié la série, qui a été exposée dans de multiples expositions dans le monde entier telles que la 55e Biennale de Venise et la Documenta 13, à Busisiwe Sigasa – une amie, poète et militante décédée à l’âge de 25 ans, huit mois après que l’artiste l’a photographiée pour le projet. Elle est décédée de complications liées au sida, qu’elle a contractées après avoir été victime d’un viol « correctif ». Aujourd’, Visages et Phases comprend des centaines de portraits de lesbiennes noires, de personnes transgenres et de personnes non conformes au genre d’Afrique du Sud et au-delà. Le nom du participant, le lieu où la photographie a été prise et, dans certains cas, des témoignages individuels détaillant les injustices qu’ils ont subies, accompagnent chaque image, fournissant un contexte et affirmant la place des personnes représentées, dans l’histoire.

Le projet reconnaît ses participants comme des individus, qui s’expriment par leurs postures, leur tenue vestimentaire et leurs expressions. Il les reconnaît également comme un collectif : une archive visuelle évolutive, souvent exposée dans des grilles serrées, d’une communauté qui reste gravement sous-représentée. ‘Face‘fait référence aux personnes photographiées et aux rencontres et relations de Muholi avec elles, tandis que‘Phase » signifie la transition d’une étape de la sexualité ou de l’expression et de l’expérience de genre à une autre. « L’élixir de Muholi est l’espoir que les gens puissent regarder les visages des personnes représentées et ne pas se sentir seuls s’ils avaient également été confrontés au racisme, à l’homophobie, à la transphobie ou à d’autres formes de préjugés et d’exclusion”, explique Allen. « Ils ont dit que leur travail n’était ‘pas pour le spectacle ou le jeu ». Il remplit une fonction sérieuse en termes de donner aux personnes représentées un sentiment de fierté, un sentiment de dignité. Les participants de Muholi ne sont pas présentés comme des types, mais chacun a ses propres histoires à raconter. L’espoir est que cela engendre à son tour une compréhension et un respect mutuels.”

En 2012, Muholi a commencé à travailler sur le projet en cours Somnyama Ngonyama (Zoulou pour ‘Salut la Lionne noire’), qui a été exposée à Autograph en 2017 lors de la première exposition personnelle de l’artiste à Londres. Maintenant, Muholi occupe le devant de la scène, regardant hardiment hors du cadre; confrontant notre regard. ”J’utilise mon propre corps et mon propre visage parce que le travail se veut conflictuel, à la fois personnel et politique », écrivent-ils. » Le projet aborde de front mes expériences dans notre société : des choses douloureuses. Je ne m’attendrais pas à ce que quelqu’un d’autre porte cela avec moi. Je devais le faire moi-même.”

Dans chaque photographie, Muholi confronte les problèmes et les expériences qui les ont affectés, et qui affectent les personnes LGBTQIA + noires et Noires à une échelle beaucoup plus large, de nos jours et à travers l’histoire. La série de portraits en cours, qui compte actuellement environ 200 œuvres, est d’une puissance indicible. Muholi augmente le contraste de leurs images pour rendre leur peau noire et utilise des accessoires, principalement des objets du quotidien, pour construire davantage le récit de chaque photographie.

”[L’œuvre] est un corpus d’autoportraits qui traitent de la politique de la représentation, de la race et de la noirceur », poursuit Muholi. En une seule image, Dalisu, des bobines de ficelle de laine consomment l’artiste, les étouffant et les resserrant. Muholi a pris la photo après avoir été interrogé par un directeur d’hôtel avant d’être autorisé à s’enregistrer dans une chambre, qui avait déjà été réservée et payée. « Je me sentais tellement emmêlé et confiné, confus et en colère », ont-ils dit tuteur en 2017. Dans un autre, Muholi, portant un chapeau de mineur et des lunettes, regarde avec les yeux écarquillés et troublés. L’image rappelle le massacre de Marikana en Afrique du Sud en 2012, au cours duquel 112 mineurs en grève ont été abattus par la police, dont 34 ont perdu la vie. D’autres photographies traitent de luttes plus internes. Sur une image, le corps nu de Muholi s’enroule autour de sacs en plastique gonflés. Ceux-ci symbolisent les gros fibromes qui ont été retirés de leur utérus par une opération dont ils ne savaient pas s’ils survivraient.

« Mes images sont des portraits, donc si mon travail est exposé, l’existence de quelqu’un d’autre est également affirmée. Ce qui compte, c’est d’avoir un dialogue — avec les gens, avec les institutions et avec l’histoire. C’est un projet collectif de reconquête de l’espace ”

Le travail de Muholi responsabilise incontestablement ses participants, mais il rend également ses sujets vulnérables, les ouvrant au regard des téléspectateurs et amplifiant leur identité à ceux qui pourraient potentiellement en abuser. » Faire face à la caméra, c’est ouvrir une conversation, se rendre à la fois vulnérable et puissant ”, écrit l’artiste. Il est donc significatif que la présence de Muholi soit constante tout au long de leur travail et que leur activisme visuel s’accompagne également d’autres formes de plaidoyer. En 2002, Muholi a cofondé le Forum pour l’autonomisation des femmes (FEW), une organisation féministe lesbienne noire qui s’engage dans le plaidoyer, l’éducation et l’action. Puis, en 2009, ils ont fondé Inkanyiso, une plate-forme qu’ils ont conceptualisée trois ans plus tôt, qui a vu le jour en réponse au manque d’histoires visuelles et de formation aux compétences créées par et pour la communauté LGBTQIA +. « Activisme queer = Médias queer », lit-on sur la page À propos de la plateforme, qui présente des articles, des reportages et des photographies, produits par différents contributeurs.

« Muholi parle de la façon dont leur public est n’importe qui et tout le monde. Leur travail n’est pas seulement pour l’individu Queer noir, c’est aussi pour le spectateur à qui on n’a peut-être jamais présenté une image nuancée d’un individu Queer noir ”, explique Allen. « Leur forme d’activisme visuel est conçue pour ouvrir les esprits et éduquer.”L’importance de la représentation et de la reconnaissance résonne avec celle d’autres mouvements activistes à travers le monde. Dans un article récemment republié pour Le New York Times, essayiste et dramaturge, Claudia Rankine, écrit“ « avec Black Lives Matter, un changement plus intériorisé est demandé: la reconnaissance The L’espoir est que la reconnaissance brisera l’élan que les lois n’ont pas modifié. »Exiger la reconnaissance de la communauté LGBTQIA + noire en Afrique du Sud et au-delà est une facette centrale de l’approche de Muholi. Lorsqu’une communauté est capable de se représenter et de s’approprier cette représentation, il devient plus difficile de les écrire. La représentation contribue à la reconnaissance et, espérons-le, à la compréhension, à la prise de conscience et au changement; avec la reconnaissance, il devient moins facile pour les autres de tolérer ou d’ignorer les injustices d’abus, d’inégalité et de discrimination auxquelles Rankine fait allusion.

Dans l’interview suivante, Muholi réfléchit à leur travail avec leurs propres mots et discute de l’importance d’avoir une enquête à mi-carrière à la Tate Modern, affirmant leur place dans l’histoire et le monde, dans le contexte de cette institution, de ce moment et au-delà. Ils discutent de ce que cela signifie pour eux en tant qu’artiste noir LGBTQIA + représentant leur communauté.

Pourriez-vous parler des tout débuts de votre carrière de photographe, y compris de votre passage au Market Photo Workshop [fondé en 1989 par le photographe sud-africain David Goldblatt pour dispenser une éducation artistique pendant l’apartheid] à Johannesburg et à l’Université Ryerson à Toronto? Comment le fait d’avoir grandi pendant l’apartheid a-t-il eu un impact sur votre pratique et qu’est-ce qui vous a poussé à la photographie et à la possibilité de vous représenter et de représenter l’identité queer noire? Qui et qu’est-ce qui vous a influencé ?

L’Atelier Photo du marché a fait partie de ma période de formation en tant que photographe et a marqué une période très importante de transition et d’apprentissage pour moi. La photographie est devenue ma thérapie et un outil d’expression qui m’a aidé à survivre et à faire face à des problèmes personnels, notamment lorsque j’étudiais à Ryerson et que ma mère était malade.

Je ne peux pas dire qu’une chose singulière ou une personne singulière a été mon influence. L’expérience est ma force motrice et mes expériences ont été mes influences; celles-ci changent, et la façon dont je comprends ces expériences change également. Ce que j’ai ressenti et où j’étais en 2016 n’est pas le même qu’en 2018 et ces changements se reflètent dans le matériel visuel – c’est pourquoi je parle de « phases » dans ma série. En 2020, le contexte a changé pour nous tous et nos expériences aussi. Nous craignons l’inconnu d’une toute nouvelle manière et pour quelqu’un qui travaille avec des images, cela présente une nouvelle forme d’influence.

Il y a eu un changement radical dans la visibilité des artistes noirs en Occident, et des artistes du continent africain en particulier, ce qui s’est produit relativement récemment. Pourquoi maintenant, à votre avis? Le monde de l’art s’est-il réveillé ou a-t-il honte de s’ouvrir, ou y a-t-il une génération d’artistes dont le travail exige d’être vu? Ou, est-ce toutes ces choses et d’autres raisons d’ailleurs?

Les conversations intergénérationnelles, les expériences traumatisantes et les collaborations au sein des institutions et des communautés ont conduit à l’augmentation de la visibilité des artistes noirs en Occident et à travers le continent africain. Il est clair qu’à travers le monde, les gens remettaient en question les institutions et les modes de pensée qui les maintenaient à l’écart, ce qui impliquait que nous n’en étions pas dignes.

En Afrique du Sud, bien que l’apartheid ait pris fin en 1994, c’est avec des mouvements comme Rhodes Must Fall [un mouvement de protestation qui a émergé le 09 mars 2015 à l’Université du Cap, en réaction à une statue de Cecil Rhodes, l’impérialiste ardent, et qui s’est transformé en un mouvement plus large pour décoloniser l’éducation en Afrique du Sud], et Fees Must Fall [un mouvement de protestation dirigé par des étudiants en octobre 2015, qui s’est répandu dans tout le pays et a demandé la fin de la hausse des frais d’études et une augmentation du financement gouvernemental des universités] près de 20 ans plus tard – que nous avons commencé à avoir de longues conversations sur les privilèges et la façon dont les cycles d’oppression sont maintenus.

Cette discrimination commence dans l’éducation: les jeunes enfants noirs se faisaient dire à l’école que leurs cheveux naturels étaient impurs ou en désordre parce qu’ils ne poussaient pas droit ou ne tombaient pas sur leurs épaules. Il nous a fallu 20 ans pour vraiment reconnaître ce que cela signifiait et l’appeler par son nom. Dans d’autres parties du monde, Black Lives Matter a augmenté; au Royaume-Uni, l’incendie de la tour Grenfell a demandé aux gens de vraiment réfléchir à qui pouvait compter dans leur société et qui ne le faisait pas.

La race, la classe et le privilège sont intimement liés à la richesse, à l’accès et à l’exclusion. Le monde de l’art n’est pas isolé de tout cela – il est informé par le temps dans lequel il se trouve ainsi que par le contexte dans lequel il opère et continue d’opérer. Il est également crucial de se rappeler que les artistes noirs ont toujours été là, travaillant sans relâche avec ces questions. Mais ils ont été écrits à partir d’une histoire et d’un monde qui n’était pas encore prêt à les voir. Les choses changent, mais il y a beaucoup de travail à faire.

La dernière fois que votre travail a été présenté à Londres dans le cadre d’une grande exposition personnelle, c’était chez Autograph, et c’était l’une des premières expositions de Somnyama Ngonyama. Revenir pour une exposition personnelle à la Tate Modern, une rareté pour tout type de photographe, sans parler d’une personne de votre âge, renforce-t-il le sentiment que Somnyama Ngonyama a changé la donne dans la façon dont votre travail a été reçu et perçu?

Selon votre question précédente, il y a eu un changement radical dans la visibilité des artistes noirs récemment. En tant qu’organisation d’arts visuels engagée sur le plan socio-politique et qui défend les questions de visibilité, de race et de représentation, Autograph a été à l’avant—garde de la défense des artistes noirs comme moi pendant des décennies – bien avant ce moment présent. En l’examinant plus largement, il est important de prêter attention à la façon dont ce « changement de mer » est lié au changement dans la façon dont nous nous engageons avec les histoires impériales et les corps noirs au sein de ces histoires. L’année dernière, des musées ont été chargés de restituer des artefacts acquis par le colonialisme — vous pouvez voir cela comme « l’ancien dicton » « assez c’est assez ».

Somnyama Ngonyama fait de même, il aborde ces questions de manière claire et ouverte, et je suis heureux de savoir que les institutions traditionnelles comme la Tate le comprennent et ont la volonté, la présence et l’enthousiasme de s’engager. Cependant, l’exposition à la Tate n’est pas seulement de Somnyama Ngonyama. C’est un survol de toute ma pratique.

« Le projet aborde de front mes propres expériences dans notre société: des choses qui sont douloureuses, et je ne m’attendrais pas à ce que quelqu’un d’autre porte cela avec moi. Je devais le faire moi-même”

Ces dernières années, votre travail a été exposé dans de grandes expositions personnelles à travers le monde. Pourquoi pensez-vous que votre travail a eu un tel impact, et comment avez-vous exploité l’exposition pour votre activisme visuel? Quelle a été votre expérience d’exposer en dehors de l’Afrique du Sud, dans des institutions qui ont peut-être historiquement rejeté votre travail, ou qui sont liées à l’histoire que vous essayez de réécrire?

C’est l’absence de nos propres récits visuels et d’un public volontaire qui a conduit à mes différentes expositions à travers le monde. Le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd’hui est différent du monde d’il y a 20 ans — même le monde de mai 2020 est différent du monde de janvier 2020. Dans ma pratique, des décennies de travail antérieur sont reconnues maintenant, pour la première fois, parce que les gens sont prêts à penser différemment, même les institutions qui auraient pu exclure ce travail auparavant le voient maintenant sous un jour différent.

Je pense que nous en sommes arrivés là grâce aux efforts incessants d’autres activistes et organisateurs de la communauté. Mon travail porte spécifiquement sur la création et la réécriture d’une histoire visuelle des personnes LGBTQIA+ noires pour les archives et la postérité. Je me concentre sur les questions de représentation. Mes images sont des portraits, donc si mon travail est exposé, l’existence de quelqu’un d’autre est également affirmée. Ce qui compte, c’est d’avoir un dialogue — avec les gens, avec les institutions et avec l’histoire. C’est un projet collectif de reconquête de l’espace.

Il’Afrique du Sud contemporaine a-t-elle un moment, culturellement parlant? Allons-nous regarder cette époque avec admiration? Il semble qu’il y ait tellement de choses qui sortent de l’Afrique du Sud en ce moment – pas seulement la photographie, mais la musique et la mode – en quoi cela a-t-il eu un impact sur votre travail?

Comme dit précédemment, parfois, ce n’est pas qu’un lieu ou un groupe de personnes « passent un moment », c’est plutôt une question d’autres parties du monde étant disposées à écouter. Il y a beaucoup de gens talentueux et créatifs en Afrique du Sud qui attirent l’attention du monde entier, mais il y en a autant qui sont ignorés. Le manque de ressources et le manque d’accès sont encore de gros problèmes, et tout le monde n’a pas le privilège d’accéder aux institutions culturelles ou éducatives. Je suis heureux que mon travail et ma communauté soient reçus de cette manière, et je suis excité et honoré d’aider à ouvrir la voie aux autres.

L’un de vos objectifs centraux est d’établir un langage visuel et une archive de la communauté LGBTQIA + en Afrique du Sud. Comment votre approche a-t-elle évolué et quels éléments sont restés constants? Comment décririez-vous ce langage visuel ?

Le langage visuel a beaucoup à voir avec la fierté, la dignité et le respect de soi de ceux qui figurent dans la série. Les images fixes et les œuvres vidéo produites sont basées sur une compréhension commune de ce qui doit être réalisé, de sorte que lorsque nous planifions nos prises de vue, la meilleure forme de représentation possible est essentielle. Les participants s’habillent de manière à bien paraître et ils posent de manière à se sentir à l’aise et fiers d’eux-mêmes.

Je dis qu’il y a beaucoup de choses pour lesquelles il faut être en colère et triste, mais lorsque nous prenons des portraits, nous pouvons être les meilleurs de nous-mêmes. Nos vies sont souvent en péril et c’est ce sur quoi les médias se fixent souvent, donc mon objectif est de construire une archive qui reflète que nos vies ne sont pas seulement une question de peur. Le message est que nous avons une agence, une personnalité et une personnalité, et cela est resté constant dans mon travail.

Vous vous désignez comme un activiste visuel. Pourquoi la photographie est-elle si puissante dans le contexte de l’activisme; que peut-elle réaliser que d’autres médiums ne le peuvent pas? À l’inverse, votre travail traite de questions graves, mais y a-t-il aussi un autre aspect qui ne fait pas l’objet de questions? Êtes-vous intéressé par l’aspect plaisir pour les spectateurs de regarder et d’apprécier vos photos?

Je me considère comme une activiste visuelle d’abord et avant tout parce que mon travail a un agenda politique. Ce qui est important pour moi, c’est comment mon travail interpelle et contribue à la société et à la place des personnes LGBTQIA + noires en son sein. J’ai pris la caméra parce qu’il n’y avait pas d’images de nous qui me parlaient au moment où j’en avais le plus besoin. Je devais produire un récit visuel positif de ma communauté et créer un nouveau dialogue avec les images.

Avec tout cela, cependant, je suis toujours intéressé par les aspects techniques de la photographie tels que la lumière et la composition. J’ai choisi de travailler avec l’impression à la gélatine d’argent car elle amplifie ce qui est agréable dans les images. J’ai dit que mon travail se concentre sur la dignité des gens et que l’utilisation de la caméra pour refléter leur beauté en est une extension. Les gens ont le droit d’être vus avec grâce.

Votre travail a été décrit comme « deuil et célébration ». Comment incarne-t-elle cette dualité ? Je peux penser à la série Seulement la moitié de l’image, par exemple, qui célèbre l’amour et l’intimité de la communauté LGBTQIA +, tout en représentant son traumatisme. Pourquoi cette dualité est-elle significative ? Comment conciliez-vous la discordance entre la beauté de votre œuvre et ses récits sous-jacents plus sombres ?

Les récits autour de la communauté LGBTQIA+ ont toujours été négatifs. Qu’il s’agisse d’être classé comme une maladie mentale ou d’être étiqueté comme non africain, de la stigmatisation violente autour du VIH / sida et des crimes haineux, y compris le viol, l’histoire n’est souvent que « la moitié du tableau ». Donc, avec Seulement la moitié de l’image, J’ai décidé de montrer ce qui est souvent laissé en dehors des représentations traditionnelles.

Les vies ont de la joie et de la tristesse, y compris la vie des personnes LGBTQIA +, donc cette dualité est quelque chose que nous devons tous affronter et vivre avec. J’essaie de refléter les deux parce que tout le reste serait un mensonge.

Dans Seulement la moitié de l’image vos sujets sont anonymes, alors que dans Visages et Phases ils retiennent le regard des spectateurs et sont identifiables par les légendes. Dans Somnyama Ngonyama vous allumez la caméra sur vous-même. Pourquoi avez-vous abandonné l’élément de l’anonymat et tourné la caméra de se concentrer sur les autres à se concentrer sur vous-même? Pourquoi le visage est-il devenu si central?

Chacun de mes projets vise à donner aux participants la représentation la plus digne possible. Dans Seulement la moitié de l’image, la série est plus sur l’intimité, la vie privée et la politique corporelle au sein de notre communauté, plutôt que sur des individus spécifiques. Visages et Phases il s’agit spécifiquement de portraits affirmatifs d’individus lesbiennes, bisexuels, trans et non binaires – chacun affirme sa place dans l’histoire et dans le monde; et donc nommer, placer et chronométrer sont nécessaires.

Somnyama Ngonyama est un corpus d’autoportraits qui traitent de la politique de la représentation, de la race et de la noirceur. J’utilise mon propre corps et mon propre visage car le travail se veut conflictuel, à la fois personnel et politique. Le projet aborde de front mes propres expériences dans notre société: des choses qui sont douloureuses, et je ne m’attendrais pas à ce que quelqu’un d’autre porte cela avec moi. Je devais le faire moi-même.

L’anonymat n’est ni abandonné ni embrassé dans aucune de ces œuvres, et surtout: le visage est toujours central. La plupart des confrontations commencent par nos visages. Et faire face à la caméra, c’est ouvrir une conversation – se rendre à la fois vulnérable et puissant.

Le salon de sondage de Zanele Muholi a ouvert ses portes à Tate Moderne, Bankside, le 05 novembre 2020 et a couru jusqu’au 07 mars 2021. Zanele Muholi à Gropius Bau se déroule du 26 novembre 2021 au 13 mars 2022. Cet article a été initialement présenté dans l’édition de juillet 2020 du magazine British Journal of Photography.